10月11日に新潟市で開催された「三方良しの公共事業改革推進カンファレンスin 新潟」に、当社から6人で参加したが、このカンファレンスを開催するために、新潟県胎内市の小野組の小野社長を実行委員長とする実行委員会が今年の春に組織され、私は顧問として準備にいささか関わってきた。

8月末の実行委員会で当日のスケジュールが発表されたが、カンファレンスが終わってからの懇親会での中締めの挨拶を、実行委員会顧問として私が行うことになっていた。私はいろんな懇親会で、乾杯の音頭や中締めの挨拶を頼まれるが、中締めの挨拶は、参加者が酔っていても自分は挨拶しなければいけないのであまり飲み過ぎられないし、飲んでいても挨拶のことが頭に引っかかって落ち着いて飲んでいられないので、中締めの挨拶はあまりやりたくはない。しかし、ご指名とあれば断らないのが私の主義。いつもの通り何とかなるだろうと、中締めの挨拶をすることを素直に了承した。

今回のカンファレンスは、ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン代表取締役の岸良裕司さんが「三方良しの 公共事業改革」について解説をした後、問題解決の事例発表として、行政改革を新潟県土木部監理課の阿部さん、教育改革をNPO法人教育のためのTOC日本支部理事の吉田さん(女性)が行った。そして、平成21年7月に私が富山県建設業協会 経営改革推進委員長としてボルファートとやまで行った「三方良しの公共事業推進セミナー」の講師として富山に来てもらった高知市の?礒部組の宮内技術部長が、公共事業改革の事例を発表した。この事例発表を受けて、岸良さんが、これまでのカンファレンスと同様にコーディネーターを務めて、事例発表者の3人に加えて大学生 2人も参加してのパネルディスカッションが行われた。

3部構成の今回のカンファレンスは、従来のカンファレンスとは少し視点を変えた内容の 濃いものであったが、カンファレンスの熱気をそのまま持ち 込んだ懇親会には、国土交通省北陸地方整備局の野田局長、木村企画部長、新潟県の宮田土木部長、日刊建設通信新聞社の西山会長などの来賓も出席された。

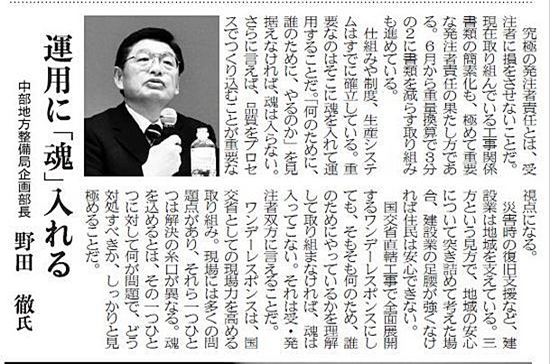

野田局長は、平成22年11月16日の名古屋でのこのカンファレンスでの座談会で、中部地方整備局の企画部長(当時)として「究極の発注者責任とは、発注者の原因で受注者に損を させないことである」と発言され、それを聞いた私は、役人でもこんなことを言う人がいるの

だと感激し、3日後の19日に「林@感激、覚めやらず」とメールをしたら、その日のうちに 「発注者は“我が事”として考える“組織としての”癖をつけなければなりません」という返事を頂いたその人であり、9月17日に、土木工事部の田島さんと出席した北陸地方整備局の安全管理優良受注者表彰式で、表彰式を終えてから私のほうにやってこられ、「お久しぶりです。名古屋で会ってから何年になりますかね」と私に声をかけてきた人である。

懇親会には130名ほどの参加があったが、野田局長、宮田土木部長など国や新潟県の建設行政のトップの方々、新潟県内各地から、また富山県、石川県からも参加していた若手建設経営者、そして当社の5人を意識し、笑いがとれ、しかしシッカリ印象に残るような話をしようと思った。

懇親会も1時間半経過し、いよいよ私が紹介され登壇。挨拶のスタートは、事前に予定していなかった野田局長についての話。今回のカンファレンスでの来賓挨拶でも、「究極の 発注者責任とは、発注者の原因で受注者に損をさせないことである」と話され、名古屋でのカンファレンスの感激を新たにしたことに触れ、「 “袖触れ合うも他生の縁”、というが、きっと私と野田局長は前世では兄弟だったのだろう」と話した。会場からの笑い声が聞こえ、「よし、よし」と、準備していた話に移行した。

「昨日の10月10日は何の日かご存知ですか?私と妻の結婚35周年でした」、これで爆笑。続いて「35周年記念に家族でイタリアレストランで食事をしたのですが、赤いバラを35本買って、事前にレストランに 届けておき、食事を終えてデザートになったときに感謝を込めて妻に渡しました」に、会場がどよめいた(ように思った)。これからが本題で、「さて、発注者と施工者はパートナーであるとよく言われ、先ほどのカンファレンスでもそう言われました。結婚式の披露宴のスピーチでは、恋人時代はお互いを見つめあい、結婚してからは同じ方向を見る、という話がされます。夫婦もまさにパートナーだと思うのですが、果たして現状では、発注者と施工者は、三方良しの“地域住民”の方向を見ているでしょうか?お互いに見つめあうことも無く、恋人同士でもないのではないでしょうか?結婚しているとしても それは偽装結婚で、お互いにそっぽを向いているのではありませんか?これからは、本当のパートナーとして、地域住民を見て仕事をしていきましょう!」とやった。拍手が起こった。ホッとして降壇したら、司会者から「中締めの万歳か一本締めをしていない」と指摘された。また笑われ、頭をかきながら再度登壇して、「ヨーォ」パン!と一発で締めた。

私が文字として再現したこの挨拶は、酔って話した実際の挨拶と全く一緒ということはないだろう。しかし、懇親会が終わってから、「良い中締めでしたよ」と何人もから言われたことからすると、言いたいと思っていたことは言えたのだと思う。

久々に、合格点をつけられる挨拶ができた。「段取り八分」の実践が奏功したと言えるのだろう。

三方良しカンファレンス(中締め挨拶)

平成22年11月16日の名古屋でのこのカンファレンス/座談会新聞記事

8月30日(金)、伊勢神宮の遷宮(せんぐう)行事「お白石持行事」に参加した。この行事について、伊勢市のホームページに次のように書かれている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「お白石持行事」は一連の遷宮諸行事のひとつであり、新しい御正殿の敷地に敷き詰める「お白石」を奉献する民俗行事で、宮川より拾い集めた「お白石」を奉曳車・木そりに乗せ、沿道や川を練り進みます。神域に入ってからは、一人ひとりが白布に「お白石」を包み、遷宮後は立ち入ることの出来ない新宮の御垣内、真新しい御正殿の近くまで進み、持参した「お白石」を奉献する行事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回この行事に参加したのは、父の実家がある伊勢市に住む従兄のSさんから手紙をもらったからだ。手紙には、「20年に一度の御遷宮の伊勢の雰囲気を肌で感じてみませんか。今日の日本の、日本人の多くの心が、気持ちが「伊勢」に集約されている気持ちがします(一人合点かも)」とあり、Sさんの町内が奉献する8月18日(日)の外宮(げぐう)奉献要領が同封されていた。

私は、昨年5月に亡くなった父の故郷の伊勢市で20年に一度行われる遷宮行事に参加できるのは今年しかないであろうし、久しぶりに従兄たちにも会いたかったのでぜひ参加したいと思った。「日本人の心」に惹かれたことも大きい。しかし、8月18日にははずせない先約があったので、会社が休みの8月24日か31日の土曜日に他の町内の「お白石持行事」に参加するのはどうかと尋ねた。返事は、「お白石持行事」には、町内ごとに作っている法被を着ていないと参加できない、そこでSさんの分家が住む町内の法被が1枚余分にあるので、それを着てその町内が奉献する30日(金)に参加してはどうかというものだった。

30日は経営戦略会議のある日だが、思い切って欠席して「お白石持行事」に参加することにした。鈴木さんが送ってくれた奉献要領には、男性の服装は 白基調のトレパン・肌着、白靴、着用する人は帽子も白とある。そこで白いズボンを買おうとユニクロに電話してみたが、ユニクロには無いとのこと。 妻が、お医者さんの白衣はどうかと言っていたのを思い出し作業服屋にでかけたら、お医者さん用の白いズボンがあり、布製の白い靴もあった。店員さんは、「お白石持行事」に団体で参加するために、白ズボン、白靴、そして白色の帽子の3点セットをまとめて買っていく人が何人かいたとのこと。「お白石持行事」のことを全く知らなかったことに少々恥ずかしさを感じた。

8月30日、午後2時過ぎに近鉄宇治山田駅に着くと、Sさんと父の実家の当主のOさんが迎えに来てくださっている。昨年の5月に父の葬式で会って以来だ。Oさんは開口一番「70歳になりましたよ」。でも体つきは私の父とよく似ていて痩せ型だが若々しい。小太りの鈴木さんも、ステッキをついてはいるものの82歳には見えない。駅のトイレで白ズボンと白靴に替え(写真1)、素行さんが運転する車で外宮に向かう。鈴木さんから法被と白布に包んだ2個のお白石をもらい、杉並木の参道を 同じような服装の老若男女に続いて新御敷地に向かう。

とても蒸し暑く、白いポロシャツの上に法被で、汗がたらたら流れる。新御敷地の入り口では警備員がチェックしている。私は、Sさんの分家の町内の人たちと一緒ではないので、もし咎められたら、「気分が悪くなったのでしばらく休んでいた」と言ったらよいと言われていたが、すんなり入ることが出来た。

ヒノキの香りが漂う新御敷地の中を歩いて、いよいよ真新しい御正殿へ。内宮でのお白石の奉献は7月26日から8月11日までで、外宮でのそれは8月17日から9月1日までであり、外宮の御正殿の周りの敷地は、残すところ3日間ということで、すでにびっしりとお白石が敷き詰められている。私も、前の人たちのやり方に倣って、白布から取り出した2個のお白石をそっと置いた。

帰る時に、大勢の人が、木遣りを歌い、「エンヤ、エンヤ♪エンヤ、エンヤ♪」の掛け声をかけながら長い白い綱を引っ張ってくるのに出会った(写真2)。

綱の先には「お白石」を入れた樽が積まれた奉曳車が見える(写真3)。18日にSさんの町内の人たちと一緒に白い綱を曳くことはできなかったが、伊勢の歴史と伝統を感じられて良かった。

「お白石持行事」を終えてから、私の祖父母と父の長兄夫妻が眠る父の実家大西家の墓を参った。父は6人兄弟の5番目で、残っているのは妹だけ。この叔母を翌日訪ねた。87歳で一人暮らしだが、杖もつかずお元気だった。「これからもお元気でね」と握手して別れた。

日本の伝統行事を訪ねて久しぶりに伊勢に出かけたが、父方の親戚と歓談し、何だかホッとした気分で帰途に着いた。父親のルーツを、そして日本人であることを改めて確認した1泊2日の短い旅であった。

8月末日をもって、「あさひホーム吉作」のデイサービスを廃止することにした。理由は、不採算。

富山市北代で「あさひホーム」、富山市吉作で「あさひホーム 吉作」を運営する有限会社朝日 ケアは、現在それぞれのホームにおいて以下の介護事業を展開している。「あさひホーム」では、デイサービス(定員30名)、ショートステイ(定員9名)、グループホーム(定員9名)、居宅介護 支援事業所、訪問介護の5事業、そして「あさひホーム吉作」では、デイサービス(定員10名/小規模事業所)とグループホーム(定員9名)の2事業を行っている。

平成15年4月1日に開業 した「あさひホーム」は今年4月に開業10周年を迎えたが、この10年間に、いくつかの事業変遷があった。開業と同時に始めた居宅介護支援事業所を翌年の11月に休止し、平成18年9月に再開したこと、平成17年2月に訪問介護を新しく始めたこと、同年7月には介護タクシー事業も新たに始めたが平成19年3月に廃止したことなどである。デイサービスの定員は当初20名でスタートしたが、翌年5月に25名に変更し、さらに平成17年1月に現在の30名に変更している。

「あさひホーム吉作」は平成18年7月1日に開業した。開業の経緯については、このコラムの平成18年6月号に詳しく書いているが、一言で言えば、「あさひホーム」が開業4年目にして採算が合いだしたので、それに続く事業所を作って「あさひホーム」が目指すレベルの高い介護サービスをより多くのお年寄りに享受してもらいたいと思ったからであった。

デイサービス定員10名(床面積からは20名可能)、ショートステイ定員6名、グループホーム定員6名でスタートしたが、北代に続き吉作にホームを作ったことで介護スタッフが増え、事業所が2箇所になったこともあって、スタッフ間の意思疎通や信頼関係に齟齬(そご)をきたして不協和音が生じるようになり、職場の雰囲気がぎすぎすしてきた。そして平成20年4月に数人のスタッフが一時に退職し、介護スタッフ不足から「あさひホーム吉作」のショートステイの運営が出来ない状況に陥った。この問題を解決するに当たっての私の判断基準は、運営理念の「私たちの仕事はお年寄りに満足してもらうこと。満足を測る物差しの一つに心からの笑顔がある。この笑顔とは、お年寄りだけではなく、家族も介護スタッフも地域住民も含んだ皆の笑顔である。」だった。お年寄りに満足してもらえないような「あさひホーム」や「あさひホーム吉作」なら運営する意味がない、運営理念に合わないスタッフには辞めてもらってかまわない、そのことで一部の事業が運営できなくなってもかまわないと考え、平成20年6月にショートステイを廃止した。そして、ショートステイの収入がなくなる対策として、ショートステイの部屋をアパートとして賃貸し、その住人のお年寄りが1階のデイサービスをご利用いただくという、今はやりの「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」の仕組みを先取りしたような名案を吉作Mホーム長が考え出し、ショートステイ廃止後しばらくしてから実行に移した。おかげで私の義母もアパートの住人として入居でき、その後グループホームに入居し今もそこで暮らしている。また、思惑通りデイサービスの利用率が100%近くに増え、開業以来ずっと利用者さんの数が定員の10名の半分にも満たない日が続き常に赤字だった吉作のデイサービス部門が黒字に転じ、朝日ケア全体の収益に貢献できるようになった。

しかしこのアパート事業も、グループホームと同じフロアで明確な仕切りなしに営むことは介護保険の規定に抵触するという役所の指導で、平成23年末で廃止せざるを得なくなった。そして昨年3月からはグループホームの定員を9名にして、12室のうちの余った3室を男女の休憩室と地域交流室とした。一方デイサービスは、利用者さんの数を増やすために定員を増やしてみようと、平成23年4月に定員を10名から15名にしたがさっぱり利用者さんは 増えず、利用者が10名の小規模事業所ということで介護報酬におけるサービス料の単位が通常より15%アップだったのも15名では無くなったことで、採算はより悪化してしまった。そこで1年後の昨年4月からは以前の10名に定員を戻し現在に至っているが、小規模で手厚い介護を実践していても、部門赤字は一向に解消されないままであった。

そんな状況で、今年6月3日開催の運営会議で「あさひホーム吉作」のデイサービスの廃止が提案された。現在、デイサービスをご利用のお年寄りの中には、吉作でなければいけない、また、吉作でなければお世話できない方が何人かいらっしゃることを知っていたので一瞬判断に迷った。しかし、これまでいろんな努力を重ねてきても 状況が改善されず、朝日ケアの収益の足を引っ張っていること、さらに、北代のデイサービスもここ1年ほど、近所に新しいデイサービス事業所が増えたことから利用率が10%ほど下がり、この対策も喫緊の課題であることを考えると、朝日ケアを地域に必要な介護事業所として存続させ続けるためには利益が必要であり、不採算部門の吉作のデイサービスの廃止はやむを得ないと判断し、8月末を目処に廃止することをその場で決定した。

現在ご利用のお客様には、北代のデイサービスをご利用いただく、あるいは担当のケアマネージャーさんと相談して 新たな事業所をご利用いただくなど、廃止に伴うその後の手続きをしっかり進めてはきたが、やはり気になるのは吉作での デイサービスが最適と思われるお年寄りのことであった。しかし実にタイミングよく、富山市においてもグループホームの共用部分を利用してデイサービスを行う「共用型認知症対応型デイサービス(定員3名)」が行えることになった。サービス料の単位が現在よりマイナス 42%に低く抑えられはするが、吉作のデイサービスに1日に3人までは通えることになる。報告を受けて素直に嬉しかった。早速富山市に申請し、9月1日からこのサービスを開始することにした。

経営には「選択と集中」が大切だと言われるが、こうして振り返ると、北代でも吉作でも多くの「選択」がなされてきた。今回の吉作のデイサービス廃止は、採算が合っているサービスを「選択」してそこに介護スタッフを「集中」するための決断であり、これから収益がどう改善されていくか、非常に楽しみである。そして今回の吉作でのデイサービスの廃止は、吉作でのショートステイの廃止と共に、朝日ケアの歴史に深く刻まれることになるであろう。