座談会の冒頭に挨拶された高志の国文学館館長の中西進先生は、「今回の高山さんの著書は骨太の作品であり、日本には長編小説を書いた作家は少なく島崎藤村くらいだが、高山さんは日本には稀有な長編作家になるのではないか。今日の聴衆は高山さんの同伴者です」と話され、座談会がどのように進行するのか興味が湧きました。

11 月 29 日の日曜日に、高志の国文学館主催の座談会「芥川賞受賞作『首里の馬』を読む」に参加しました。著者の高山羽根子さんが富山県生まれであることは芥川賞受賞を報じた新聞記事で知っていて、富山生まれというだけでとても親近感を覚え申し込みしたのです。

座談会出席者のお一人の高志の国文学館事業部長の生田さんが作られたであろう当日配布されたA4版1枚の資料には、表面に構成とあらすじ、裏面に作品の引用が書かれていて、著書を半分くらいしか読み進んでいなかった私にはとても参考になりましたが、目を引かれたのは裏面の最初に書かれた言葉でした。「小説は活字になった瞬間から読者の解釈に委ねられる運命にあります。正しい解釈というものはなく、あるのはあなたの解釈、あなたの読みです。本座談会での出席者の発言もひとつの読みに過ぎません。三人の発言が皆さまの読解の手がかりになれば幸いです。」という言葉で、座談会の中で高山さんの、「デビュー当時から、たくさんの人にたくさんの読み方をしてもらったことは、自分にとってついていること。物語の中にいろんなものを埋め込んだ。どう掘り返しても、掘り返さなくても読めるように、掘った深さによって全然違うものになるように考えて、これまでも書いている」との発言に通じると思いました。

そして思ったのが、長男が北日本新聞に毎月1回連載しているコラム「うれしい出会い、あれこれ」の9月25日のタイトル「悩んだ座右の銘」で紹介していた、民藝の生みの親、柳宗悦の言葉「見テ知リソ 知リテナ見ソ」でした。息子のコラムを引用すると「直訳すると『見て知りなさい。知って見てはいけない』『物を見る時に、知識に頼って見てはいけない。まずその物自身を見て、本質を知りなさい』という意味が込められています。」

私の母は絵や彫刻などが好きでしたが、展覧会では見た瞬間に良いと思った作品以外には目を向けませんでした。経済的ゆとりが出るようになってから母が購入した絵や彫刻について、購入先の画廊のご主人は、「お母さんが買われた作品は、どれも今では3倍から4倍の値段になっています」と、後日話してくれました。息子も祖母の血を引いて、民芸店「林ショップ」で扱う商品は、どれも自分が好きな品物だけです。まさに「見テ知リソ」です。

それに引き換え私は「知リテ見ソ」だと思いました。有名な画家の展覧会だからということで出かけ、絵を見て値段はいくらかな?と値札を見たり、考えたりします。そして、この作家の作品ならこの値段はお値打ちだと思って購入します。読書にもその傾向があり、無名の作家の本は読んだことがありません。もっとも、国内外の著名な作家の作品も、そんなに読んではいませんが。

しかし、美術の鑑賞には生まれ持った感性が大きく働くと思いますが、読書には「正しい解釈というものはなく、あるのはあなたの解釈、あなたの読みです」と今回の座談会で聞き、本を読むきっかけは、有名な作家だとか、文学賞の受賞者、あるいは新聞での書評が良かったということであっても、本に対する感性など気にせずに読めばよいと考えると、これまでのように、この本の主題は何かな?と考えたりせずに、もっと気楽に読めそうです。

まず「首里の馬」を読了した後は、枕元に積んである本を1冊ずつ読んでいこうと思います。最初は、民芸店を営む長男が好きな鳥取の陶芸家の山本教行さんの著書「暮らしを手づくりする」を読もうと思います。長男は先月、山本教行作陶展を自分の店で行いましたが、その時山本さんにいただいた本です。その次は、英国人の知人の水彩画を見に行った黒部市美術館で、別室に黒部市出身の詩人田中冬二ゆかりの品が展示されていて、帰りに受付で求めた「田中冬二著作集」、そして、大門での北陸天風会の研修会会場で購入した、中村天風の「心を研ぎあげる」にしましょう。新聞の書評を読んで購入した内田樹(うちだ・たつる)の「日本習合論」は、文字がぎっしり詰まった難しそうな分厚い本なので、いつ読めるかわかりません。

昨年の読書週間中の富山新聞のコラム「時鐘」に、次のように書かれていました。“「今朝食べたものを言ってみたまえ。君がどんな人間か当ててみせる」との言葉がある。読書に例えるとこうなる。「読んだ本を言ってみたまえ。どんな人間か当ててやろう」。本も食物も栄養になる点では同じ。よく噛んで食べよう。次の子どもの疑問が分かりやすい。「本を読んでもほとんど忘れてしまうのになぜ読むの?」。先生が答える。「毎日何を食べたか忘れても君は大きくなっているね」。読書週間に思い出す話である。” 高山さんは、こうも述べていました。「読者が読んでくれて作品は完成する。絵画も同じで、見てもらって完成する」

社員の皆さんも、気軽に本に触れ、作品を完成させてみませんか。栄養にもなりますよ。

先月のこのコラム「創業80周年に思う」は、「今月は、私の母方の祖父である当社の初代社長林銀蔵が、1940年(昭和15年)10月に高岡で個人経営の巴組を創業してから80周年に当たります。」と書きだしました。

今月は「創業80周年を考える」と題して、80という数字から想起されることを書いてみます。

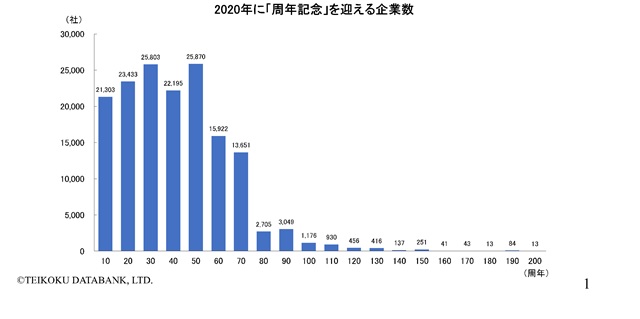

まず、1940年に創業して今年80周年を迎えた会社が全国にいくつあるか調べたところ、帝国データバンクの調査によると2,705社ありました(下記のグラフ参照)。このグラフで注目したのは、70周年企業が13,651社なのに80周年は2,705社にがくんと減っていることです。71周年から79周年までの各周年の企業数は分かりませんが、多少の凸凹はあっても右肩下がりで減少していることは間違いないと思います。先月号では、この10年間を「経済面でも、失われた20年と言われた2010年代初頭までの日本経済が持ち直しつつあったところに、今またコロナ禍で経済が落ち込んでいて、総じて、良い10年間ではなかったと感じます」と振り返っていますが、この数字を知り、廃業も倒産もせずに10年間経営が続いたのは、当然のことだったのではなく、社員皆で頑張ってきた結果だったのだと思いました。

また、90周年企業数が3,049社、そして100周年企業数が1,176社にも目が注がれました。これも、各周年の間の企業数は分かりませんが、ざっくり言えば、90周年までは持つが100周年となると厳しいということでしょう。参考にしたい数字です。

さて、長寿を祝うのは60歳の還暦からですが、80歳は傘寿(さんじゅ)と言い、傘の字の略字「仐」を分解すると八十となることに由来しています。そして90歳は卒寿(そつじゅ)で、卒の字の略字「卆」が九十と読めることに由来し、99歳は百から一を引くと「白」となることから白寿と言います。そして100歳は100歳であることから百寿(ひゃくじゅ・ももじゅ)です。

次に80年を私個人に当てはめてみると、私が28歳で当社に入ったのは1975年(昭和50年)、創業35周年の年でした。それから45年、結婚し、4人の子ども、そして2人の孫を持つ73とになります。この間いろんなことがありましたが、月並みですがあっという間でした。いろんなことに取り組みましたが、遅まきながら2016年から3年間の中期経営計画を策定し、今年は第2期のVISION2021∼Chance Challenge Change∼の2年目です。この中計の第5期は2028~2030年で最終年の2030年が創業90周年で卒寿となります。傘寿の80周年から卒寿の90周年を経て、百寿の創業100周年までの、中計を繰り返しながら歩む20年間は、AIやDX(デジタルトランスフォーメーション)など目覚ましい進化を遂げるでしょうが、当社がこれらの道具を使いこなしてどのように進化を遂げるか、どんな会社に変わっているのか楽しみです。その時私は、93歳!

今月は、私の母方の祖父である当社の初代社長林銀蔵が、1940年(昭和15年)10月に高岡で個人経営の巴組を創業してから80周年に当たります。しかし、創業が10月の何日だったかの記録は残っていません。

昨年の秋、本部長会議で専務と営業本部長に、来年の創業80周年に記念事業として、まず年度初めで工事発注が少ない5月に、2班に分けて1日違いの出発で2泊3日の記念旅行を実施し、1班の2日目、2班の初日の夜に、同じ宿で1班と2班が合流して大懇親会を行う、次に創業月の10月には、全社員と協力会のアサヒ会会員との出席で、70周年記念事業として行って大変好評だった祝賀会をまた企画しよう、そして、70周年と同様にDVDも作り、70周年以降の10年間の記録を残しておこうと提案しました。

しかし今年に入ってNEXCO中日本の高速道路の工事を昨年に引き続き下請け受注し、5月の記念旅行の頃にも毎日10数名の社員が朝早くから工事に携わる予定となったので、まず5月の旅行が消えました。そこに3月からの新型コロナウイルス感染の全国的な広がりですべての懇親会が中止されるようになりましたが、10月には終息していて、3密を避けながら大きな会場で祝賀会を出来るだろう、アトラクションには知り合いのオペラ歌手を呼ぼうなどと思っていました。しかしながら8月から9月にかけて、新型コロナウイルスの第二波が到来し10月にも収まる気配が無くなり、この祝賀会も泡と消えました。

そこで、50周年までの歴史は50周年記念誌に詳しく書かれており、その後の70周年までの20年間の記録はDVDに収められているのに、80周年を記念するものが何もないのは寂しいとの思いから、会社の歴史をきちっと記録するため、この10年間をメインに80周年記念DVDを作ることにし、今月制作に取り掛かりました。

この10年間を振り返ると、先ず思い出されたのが未曽有の被害に見舞われた2011年3月11日の東日本大震災と、翌年5月24日の、私の父である会長の死ですが、東日本大震災の後も、台風や豪雪などの多くの災害が発生しました。そして、うるわしい平和を築こうという意味が込められている令和の2年間も、阿武隈川や千曲川の堤防が決壊するなど、河川の氾濫、決壊が相次いだ昨年の台風19号や、今年の7月に熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した豪雨など、令和という元号に似つかわしくない災害の発生が思い浮かびます。そして、この10年間に、災害復旧支援のために当社からも社員を派遣した5度の災害復旧活動も記憶に残っています。

経済面でも、失われた20年と言われた2010年代初頭までの日本経済が持ち直しつつあったところに、今またコロナ禍で経済が落ち込んでいて、総じて、良い10年間ではなかったと感じます。

しかし、1985年に14億円を超え、1996年には30億円を超えた売上高が、この10年間のスタートの2011年は、14億2100万円と最低でした。しかしこの年の営業損益では、17億7600万円の売上高で6000万円以上の赤字を計上した2005年に比べ、50万円ほどの赤字で済みました。これは、2006年から工事と財務を統合したシステムを導入し、CZ式原価管理手法が定着したことによる成果だと考えています。その後増収を続け、2015年には売上高24億3700万円、営業利益1億3920万円の好決算でした。この年に、今後予想される厳しい経営環境に対応するため、VISION1.2.3と名付けた中期経営計画を初めて策定しました。これは2016年から2018年までに、「営業利益1億円、売上高20億円を平成30年に達成する」というもので、1、2年目は目標数字を達成できましたが、3年目は2つの数字とも未達でした。昨年から6月決算に変え、今年6月の決算では売上高21億8700万円で営業利益は1億5670万円(営業利益率7.16%)と1億5千万円を超え、1946年(昭和21年)の設立以降で最高利益になりました。

そして昨年2019年からは、Chance、Challenge、Changeの3Cをテーマにした新たな中期経営計画VISION2021を策定しました。ここでのチャレンジの一つが高速道路の仕事に携わることでしたが、昨年そして今年と下請け受注しました。もう一つのチャレンジが、災害復旧にワンストップで対応できる体制を作るための管工事業への進出でしたが、ハードルの高いこのチャレンジも今年3月に酒井管工建設を買収することでクリアしました。

ここまで、この10年間の日本の社会、経済状況や当社の業績と活動を振り返りましたが、2030年の創業90周年に向け、ますます3Cの重要性が高まると考えています。コロナが終息しても大きな経済的打撃を被っている中で、経営理念の1番目「世の中の役に立つ。そして、ふるさと富山を発展させる」ためには、経営理念の2番目「成長する資源」である社員が土台であり、すべての部門において「絶対人事評価」システムで個人が決めた目標に向かって、自分の職務において日々チャンスをつかみ、それに積極的にチャレンジし、成長に向かってチェンジしていく社員の育成が肝要です。

地域社会も個人や会社と同じで、自らが変わろうという意思も持って、チャンスを逃さず、果敢にチャレンジし、変えていき変わっていかなければ発展しませんし、ワクワクする地域は作れません。この観点から、政治は重要です。今、富山県知事選挙戦の真っ最中ですが、私は、どの候補がワクワクする富山県に作り替えようという思いが強いかを、投票の判断基準にしています。民主主義は、選挙で投票することからスタートします。必ず投票しましょう。